在時代精神部落格以「Schmitt專題」為主軸發表兩篇文章之後,接著又以Loss in Twitt為名發表了回應批評型態的文章。該文以三個人的Twitter內容作為批評,認為「業已在twitter上形成討論」,表示「好的文字確實有讓論客不得不注意的壓力」。我有幸被提攜參與這個部落客自我吹捧的行為,顯見好的推特發言也有讓寫手不得不回應的壓力。但由於我的推特早已上鎖,可能因此導致輾轉傳出的推文難以取得又過於零碎;除了在該文回應裡提出這個現象之外,另提出較具脈絡的說法,避免【對話失去敵我意識,陷入去政治化的危機】。

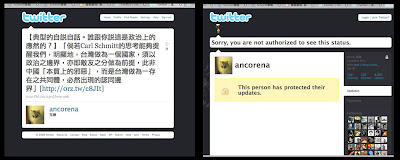

該篇文章對我的引用,最大的問題是在於引用之後所附的推特永久連結網址,導致讓所有人在不清楚我的推特帳號早已上鎖的前提下,連結時只能看到被封鎖的畫面,而時代精神作者並未提及這點。對於收集一手資料的學術工作者而言,田野裡研究者與對象之間的冥界或背叛關係事屬當然,但在揭露田野資料時,對於重要的資料環境知識刻意隱瞞,便是在學術分析的實踐中,非常嚴重的去政治化缺陷。作者所引用的該站文章,主軸之一便是質疑台灣去政治化的風向,卻在個人實踐的政治裡,對此類缺失毫無知覺。推特上鎖與否,對日常發言的操作習僻有不可置疑的影響。而該文章在操作中所展示的遮掩效果,不僅只作用在這個細節,事實上也關係著底下將提出的一系列問題:

1. 比應然更危險的事

在我的這則發言裡,以「典型的自說自話。誰跟你說這是政治上的應然的?」這句開頭。這句話的重心是「自說自話」而非應然,這不代表我認為那說錯了。從兩篇專題文章的內容看來,其手法便是借助篩選的事實取得合法性,並回溯此等現象而暗示在理論上也有了應然的依據。這種操作手法,可由這兩段引文看出:

nagasawa:

...在一個徹底消除戰爭可能性,實現絕對和平的世界中,的確不會有敵友劃分的必要。但只要戰爭始終存在發生的可能性,只要人們還可能相互威脅彼此的生存,Schmitt將政治的定義視為「劃分敵友」,就具有現實的意義。

從上面可知,國家以政治的概念做為前提,政治即敵友之分,而此區分的必要來自於在現實世界中戰爭持續威脅生存的可能性。

oskarshen:

...雖然Schmitt這個概念是對當時德國除戰化,或是解除武裝化的反駁,甚至被視為後來納粹以武力重建德國的說詞,但事實上這兩句話卻仍舊點出人類世界至今都無法破除的主權與國家限制。即使以美國為例,這個最大的民主的殖民帝國,在九一一之後以緊急狀態,或是發動反恐戰爭來劃分敵我的舉措,仍舊證實了 Schmitt在當時提出來的論點。

聲明理論必須為現象負責,或聲明現象必須成為理論基礎時,引用現象的方式就決定了這個理論的高度。倘若我們能說Schmitt對於威瑪體制的看法,是針對一個對於簡單的民主共議制度過度信仰的社會所提出的反思;在這兩位作者的評論裡,則看不出其針對者有類似的視野,而僅是出於一個質疑當下執政黨,並反對消解民族敵我判分的立場而已。這個立場本身與社會的關係為何?作者不曾認真處理的其他項目(在野黨、相關政治團體、類似理論發言;不同的民族想像、台灣所謂認同現狀)與這個立場的擺置關係又是什麼?對於後者,oskarshen至少有兩個具有內在矛盾的看法:一是較為空泛的「...從市民社會中重新調和另一種開放式的民族主義,放棄在既有的憲法上完成Schmitt所謂的單一民族的建構,重新回到建立民族的根本議題上,並且用作補充多元主義與共和主義的憲政理論」,另一是「...最根本的,仍舊是台灣無法作為一個民族,一個有主權決定例外狀態、決定敵我的問題」。如果作者已經發現台灣的政治決斷被癱瘓的現實,卻執拗地認為我們終將以整合完成的民族作為增進體制決斷能力的解決方案,那不過是對台灣現存兩種以上的國族運動各自給予激化鬥爭爭取勝利的理據而已。台灣政治癱瘓的現象,來自於國族認同之間的彼此主動敵對與互斥,並非議不可決的反決斷性格。在這種時刻,表明了追求一種能「決定例外狀態」、「決定敵我」的主權,幾乎直接忽視這兩種主權現象長期以來對於異質社會的抹消歷史,簡直就是匪夷所思。

我們另外在nagasawa的文章裡讀到:

...因為政治統一體一旦形成,成員就必須服從其權威,接受敵友的劃分,這是來自於政治共同體維繫自身存在的權利,從其存在的事實而有的權利,不需要任何證成。 Schmitt認為:一個民族如果不再有力量或意願將自己維繫在政治的範圍之內,則從世界消失的,將不是政治,而是這個軟弱的民族。

這段聲稱的解讀恐怕很難有多元發展的機會。在這篇文章裡,為「政治」所打開的詮釋空間極其狹小。「生存意義」、「敵友之分」這類的詞彙重複出現,藉由對Schmitt的片段引文,尚且企圖聲援自己「台灣做為一存在之共同體,必然出現的認同邊界,不能因額外的理由而產生,亦不為任何理由而退讓」的結論,直接抹消台灣當下現象中諸多認同與疆界的複雜現狀,讓文中反對去政治化的聲稱,顯得淺薄而片面。

2. 非政治化的囈語情結

我個人對Schmitt的著作閱讀並不足夠,甚至對於後續評論與詮釋者如Agamben等人的閱讀亦然,此所以這篇文章的評論範圍必須限於兩篇論述本身。但多少可以確認的是,類如兩位作者這種跨越時空的類比方式,必須要處理地比這兩篇文章更加小心,而不是直接套用引出結論了事。一個觀察的重點在於兩位作者對去政治化/政治決斷兩個術語的使用。

oskarshen文中對於「開放式的民族主義」、「多元主義」等等的宣稱,其實質內涵在作為論述實踐的兩篇文章之中都不存在。nagasawa有關台灣主權疆界的排他性認知,如「台灣做為一個國家,須以政治之邊界,亦即敵友之分做為前提,此非中國『本質上的邪惡』,而是台灣做為一存在之共同體,必然出現的認同邊界,不能因額外的理由而產生,亦不為任何理由而退讓。」這類將認同與政治的內涵視為不需解釋的符指的說法;以及oskarshen對1992年選舉【以一體民族達成認同疆界(和中國關係)決斷並因此達成民族一體化(國體、主權歸屬等問題)】這個具備因果緊張關係的的重語反覆詮釋,都顯示兩位作者對於其他認同中的疆界概念,包括疆界範圍以及疆界劃分姿態都毫無妥協的態度。或許這就是兩位作者的底線,但在這些態度毫不妥協的前提下來談民族一體化,又以多元或泛稱政治的論述姿態妝點門面,其結果就是生產出以自身認同進行潛意識行銷的宣傳文字而已。這種遠非分析的論述,正是當代政治與媒體場域裡去政治化實踐中最重要的一個部份。

我們必須回到對於例外狀態的明稱與暗示。在nagasawa文中,一再將台灣(或其想像的國家狀態)返歸於現實不可避免的戰爭狀態之中,將戰爭狀態置於認同型塑的基礎位置;而在oskarshen處,則如上文所引,全然不加遮掩地要求在台灣建立一個具有決定例外狀態與分辨敵我的主權。這種大膽的宣稱,除非認定其對例外狀態的當代論述全然無知,否則實在很難對此做出樂觀的詮釋。連我作為政治哲學的門外人,都很難忽略用Google尋找「例外狀態」所能得到的諸多負面意含,何況在兩次世界大戰的總體戰現象之後,還能夠不加自我解說地如此聲稱,本身就是去政治化論述的範本。這裡提及的政治並非nagasawa狹義的體制政治認知,而是關於論述政治、翻譯政治、政治宣傳等等諸多操作手法的使用。兩位作者所強調的決斷,對於針砭民主共議政治體制缺陷的重要性顯著可見。然而在談論這類針砭時,如何在認知中擺置決斷與共議的概念,則是任何政治知識終究必須予以直面處理的問題。僅止於強調決斷的重要性,若不對相互關係予以說明,恐怕就只能被認為是一篇讓民主體制缺席的政治建言。呼求型塑一個具備政治決斷能力的民族,在不加上足夠註腳的情況下,也是在直接呼求一個具有宰制合法性的共同體的誕生。宰制絕不因為具有集體合法性而合理化。我反對兩位作者這種思想的實現。

3. 邊界的誕生與消亡

於是,在去政治化操作以及追求宰制權力的旨趣下,在一個看似只是對決斷概念的微小堅持中,誕生了兩位作者毫無新意的認同表述。關於這個問題,我建議兩位作者閱讀我的看法,也請兩位大可忽略我在文末勿網摘的建議。

台灣沒有一種認同的邊界是像兩位作者想像得這麼樂觀。關於「台北國」、「南部」、「台灣人」、「新台灣人」、「台獨沙文主義」、「滯台中國人」的不同想像範疇,並不只是滿足陽性貶損攻擊慾望的玩笑,而事實上在不同的認同集結過程裡各自具有論述導向的重要作用。個人為了自身政治資本的成長,在認同場域裡也必然要不停發展和學習這類論述,訓練自己成為有效的符號操作者,於是在這個多種認同衝突的島嶼上,對於敵我的判分以及擬戰爭狀態乃至例外狀態等等決斷,早就在認同衝突的前線上狂轟濫炸不可自已。台灣民主體制之所以尚能維持表面型態的原因,恰好不是缺乏這些決斷,而是到目前為止,這類彼此目標與立場矛盾的決斷,還能彼此同意國家機器需要執行單向政策的這個共識的結果。遺憾的是,如果我們還是一逕地在關於國族的論述上,利用去政治化的宣傳語言企圖固化自身立場,並推動自身所屬的國族運動;其結果就是我們終究得選擇一個現已既存的套裝認同來作為共同體的內容。而若我們的視野比這兩位作者更寬廣些,綜觀多年來各種認同所帶引出的論述與象徵暴力,乃至於其生產的各種不可思議的壓迫形式,我不知道對於某個單一共同體進行決斷的道德信心究竟何在。

事實上,如果只把台灣的認同現況看成是引用西方理論時需要予以處置的扞格,而非重新省視疆界概念的機會,對於任何層次的認同論述都毫無貢獻可言。而對去政治化概念中政治意含的狹義化,就會造成如nagasawa文中所展示的,把馬英九的和平宣示視為去政治化手段的單純詮釋。作者在此處意外地使用了「綏靖」一詞,將馬的宣示意義限縮至單純掃蕩異議的統治手段,反倒更難提出馬所企圖掩蓋的那些政治效果,更忽視了在此處引用Schmitt「相信一個民族通過宣告它與全世界友好相處或自願解除武裝就能排除敵友的劃分,完全是一種錯誤。世界並不會因此而非政治化,也不會因此而進入一種純道德、純正義或純經濟的狀況」這段文字時,將政治等同於戰爭狀態的潛在危險,另外還進一步透過將Schmitt的「存在狀態」比附於台灣認同的「存在狀態」,抹消了在台灣認同場域裡,各種立場並未以實質武力交鋒,而是以論述企圖摧毀對方存在的現實;企圖導引認知,以中國武力的界線來決定認同的疆界。在這種立場上呼求共同體的集結,正如上文所述,本身就是刻意略去自身政治計畫,略去政治進程必須處理要素的去政治化手段,因此也是企圖藉由一種緊急狀態的強調來抹消其他政治進程,例如如何處理認同衝突現狀,的強制性手段。

如果政治就是分辨敵我,如果國家必須追求共同體決斷,那麼,這個分裂的台灣早就已經失去族國一體的政治化與決斷性的絕大多數要素了。在缺乏各種要素卻又不願直面處置的狀況下,還要呼求去凌空構造一個共同體,令我非常期待看到在往後的文章裡,時代精神部落格如何不在關於政治的詮釋上,繼續創造進一步的自我矛盾。